Collecter toujours plus de plasma

Le plasma est aujourd’hui au cœur des besoins de l’Etablissement français du sang (EFS). Il permet d’extraire certaines molécules, comme les immunoglobulines, essentielles pour traiter des maladies auto-immunes ou des déficits immunitaires. Il sert aussi à produire des facteurs de coagulation, utilisés par exemple pour les patients hémophiles. « C’est un énorme enjeu », insiste Frédéric Pacoud, président de l’EFS. « Aujourd’hui, nous sommes dépendants des États-Unis et il y a une volonté de l’État de développer la collecte. » L’objectif est de passer de 35 à 50 % d’autosuffisance, explique le président.

Pour cela, la France doit atteindre 1,4 million de litres collectés par an d’ici 2028, contre 870 000 litres en 2024. L’objectif pour 2025 est déjà fixé à 915 000 litres. Les hôpitaux utilisent le plasma pour certaines perfusions, soins intensifs et traitements d’urgence.

Rien ne peut encore remplacer le plasma humain par des solutions synthétiques. « Sur les molécules de synthèse, nous n’en sommes qu’au balbutiement. Ça reste un objet de recherche. Alors il faut donner, car c’est pour le moment irremplaçable », rappelle Frédéric Pacoud.

À Belfort, il a rencontré les équipes et échangé avec des donneurs. « J’ai pu remarquer la grande fidélité de certains d’entre eux. L’un d’eux était à son 200e don ! Les donneurs sont vraiment assidus », félicite-t-il. Jeudi, 44 dons de plasma étaient programmés, et le site de Belfort attend environ 122 dons chaque semaine.

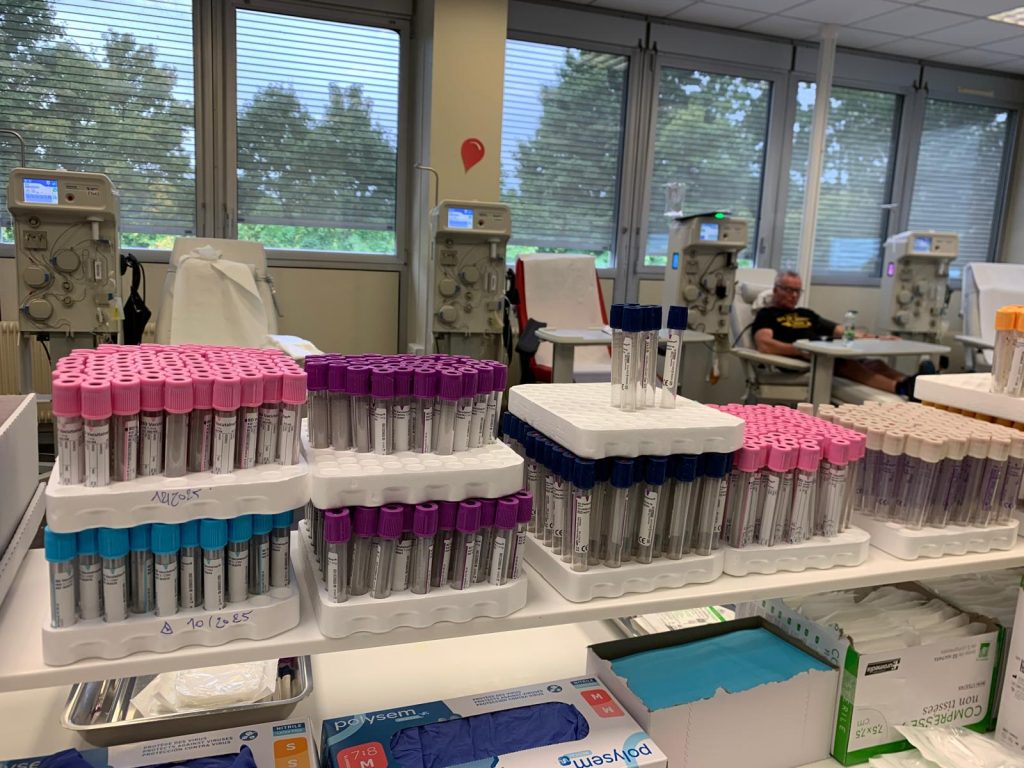

Comment se passe la collecte de plasma ?

La collecte de plasma utilise une technique appelée aphérèse qui permet de prélever uniquement le plasma tandis que les autres composants du sang comme les globules rouges, blancs et les plaquettes sont restitués immédiatement au donneur

Le donneur est installé sur un appareil spécialisé et son sang circule dans un circuit fermé vers la machine qui sépare le plasma du reste des éléments sanguins avant de renvoyer les cellules sanguines dans le corps

La procédure dure environ 45 à 60 minutes et peut être répétée tous les 2 à 4 semaines selon les recommandations de l’EFS.

Renouveler le bénévolat : le programme Mob’don

L’autre défi majeur est le renouvellement des bénévoles, indispensables pour sensibiliser et mobiliser les donneurs. « Le bénévolat traditionnel fait face à des fragilités », constate Fanny Delettre, directrice de l’EFS. « Les bénévoles prennent de l’âge et il faut qu’ils puissent passer le relais. On a besoin de trouver des bénévoles de la nouvelle génération », complète le président.

Un défi sur lequel travaillent déjà les sites de l’EFS en Bourgogne-Franche-Comté. C’est de là, en 2019, qu’a été lancé le programme Mob’don. Un programme de bénévolat qui cible les jeunes de 17 à 28 ans et qui leur propose un engagement « flexible adapté aux études et aux emplois », explique Marion Leblond, directeur de la communication.

Les jeunes suivent une formation d’environ une heure pour comprendre le fonctionnement de l’EFS, le don de sang et de plasma, et les techniques de mobilisation citoyenne. Puis, les Mob’dons peuvent s’engager dans des actions de rue, animation de stands, campagnes numériques, et plus encore. L’expérience est valorisée par un « certificat mobilisateur du don de sang » qui permet de faire valoir des compétences liées au bénévolat dans le CV.

Depuis 2019, 328 jeunes ont été formés, dont 62 restent actifs en 2024. En 2025, plus de 70 jeunes ont participé à des missions ponctuelles, cumulant plus de 50 heures de bénévolat sur 20 missions réparties dans cinq villes de la région.

À Belfort, « plus de 40 jeunes ont été formés et ont rejoint le programme depuis sa création. 10 ont été actifs en 2025 et 38 missions ont été réalisées avec un total de 81 heures de terrain », précise l’EFS. Une belle promesse, pour continuer de faire vivre le bénévolat.